Als der Ukraine-Krieg losbrach gab es eine Lücke zu füllen, die das langsame Auslaufen der Corona-Krise gelassen hatte. Mit den Einmarsch der Russen war endlich wieder eine Möglichkeit gekommen Haltung zu zeigen, sich für die richtige Sache einzusetzen und Zeichen zu setzen. Nebst den wirtschaftlichen Sanktionen auf höchster politischer Ebene wollte man seine Tugend durch die Abgrenzung und Differenzierung auch von allem Russischen signalisieren.

Und das während man noch während Corona vor einer generalisierenden Verurteilung von Asiaten insbesondere Chinesen gewarnt hatte und auch sonst nicht müde wird bei allen möglichen Gruppen von Flüchtlingen bis hin zu Palästinensern von eigentlich dringend notwendigen Generalisierungen und Pauschalisierungen abzuraten.

Doch mit dem Angriff auf die Ukraine verlangte es die Pietät der ‚Zivilgesellschaft‘ nicht einfach nur den russischen Staat und dessen politische Lenker in die Kritik zu nehmen, nein es mussten Zeichen gesetzt werden, also kam es zu Boykottforderungen gegenüber der russischen Kultur generell.

Tugendmarker: Entrussifizierung

Von Konzerten, Ballett-Aufführungen bis hin zur Dichterlesung wurden Veranstaltungen symbolisch abgesagt. Man ging soweit prominente Russen, zum Beispiel die Opernsängerin Anna Netrebko, zu einer Positionierung und einer Distanzierung vom „russischen Angriffskrieg“ zu nötigen. Ein ganzes Volk sollte in eine Art Sippenhaftung für Putins Politik genommen werden.

Als die erste Haltungswelle durchgeschwappt war, waren harte politische Fragen wie die Nordstream-Pipelines relevanter als Ausstellungen russischer Gemälde in deutschen Museen oder russische Tänzer und Sänger auf deutschen Bühnen. Auch interessierte man sich bald mehr für russische Nachrichtenseiten oder Twitter-Accounts und weniger für russische Intellektuelle und Schriftsteller. Zu einem umfassenden Boykott kam es nicht.

Aber das ohnehin stark ausgeprägte Desinteresse des Westens an der Kultur, den Werken und der Volksseele des eurasischen Riesenlandes konnte man jetzt sogar noch als bewusste, moralische Haltung adeln.

Pro Putin, aber kaum Interesse an russischer Kultur

Wie sieht es nun bei der BRD-Rechten aus? Die deutsche Rechte, vom Konservativen bis zum Nationalisten, hat im Ukrainekonflikt von Anfang an mehrheitlich Verständnis für die russische Position und Rußlands geopolitische Lage im Ukraine-Konflikt gezeigt. Interessant ist hierbei die Frage, ob diese Sympathie auch über eine rein politische Positionierung hinausgeht und einfache Reflexe wie Anti-Amerikanismus und Rußland als imaginiertem konservativen Sehnsuchtsort übersteigt.

Hat die Rechte vielleicht sogar weitergehende, tiefere Sympathien für Rußland? Was weiß man dort eigentlich über dieses Land, seine Geschichte und Kultur?

Wenn man es nüchtern analysiert, spielt Rußlands Beitrag zur Kultur Europas dabei tatsächlich kaum eine Rolle, findet man bei den Rechten ohnehin zu wenig kulturelles Interesse und Engagement. Hochliteratur wird in diesen Kreisen viel zu wenig gelesen. Und so verwundert es auch nicht, daß die Kenntnisse hier mangelhaft sind.

Eine rühmliche Ausnahme bildet lediglich die Zeitschrift „Sezession“ mit angeschlossenem Buchversand, die immer wieder ältere sowie aktuelle russische Literatur anbietet und darüber schreibt.

Das Angebot ist gering und schrumpft

Geht man heutzutage in eine Buchhandlung, wird man in den meisten Fällen zutiefst enttäuscht. Mittlerweile ist das seriöse Buchangebot auf einen Bruchteil des Sortiments geschrumpft. Klassische Literatur, die über den dürftigen Schulbedarf hinausgeht, ist kaum vorhanden. Viele Werke sind vergriffen und nur zu recht hohen Preisen antiquarisch zu bekommen.

Schlechter Publikumsgeschmack und politische Präferenzen schränken das Angebot ein. Viele sowjetrussische Autoren werden seit dem Ende der DDR kaum noch aufgelegt. Man denke nur an den zu Recht umstrittenen Ilja Ehrenburg, der trotz einer umfangreichen literarischen Produktion nirgendwo mehr angeboten wird. Auch bei Wladimir Majakowski wird es eng. Lediglich Maxim Gorki ist noch vielfach präsent.

Auf der antisowjetischen Seite findet man ebenso, im Angebot abnehmend, Bücher von Alexander Solschenizyn und anderen „Dissidenten“. Politische Autoren der antibolschewistischen Emigration, wie einen Pjotr Nikolajewitsch Krasnow oder eine Alja Rachmanova, sucht man vergebens. Selbst den ersten russischen Nobelpreisträger Iwan Bunin kann man nur schwer finden.

Einzelne modernere russische Autoren, die keine besonderen literarischen oder politischen Ambitionen haben, die überwiegend Unterhaltungsliteratur im westlichen Stil schreiben, sind vorhanden, aber eben kaum Hochliteratur.

Warum sollte man Russische Autoren lesen?

Die russische Hochliteratur ist umfangreich und vielfältig. Ihre Qualität ist zumeist unumstritten. Es gibt viele Gründe, russische Literatur zu lesen. An erster Stelle steht natürlich der Lesegenuß bei literarisch hochwertigen Werken.

Für die Rechte dürften darüber hinaus Autoren interessant sein, die über zeitgeschichtliche Umbrüche mit ihrer Vor- und Nachgeschichte aus eigenem Erleben berichten können. In Rußlands Geschichte war der Bürgerkrieg ein einschneidendes Ereignis, dem die Staaten Zentraleuropas gerade noch entgehen konnten. In der russischen Literatur über diese Zeit finden wir daher einen Blick darauf, was hätte in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auch passieren können.

Wie und warum verändern sich Gesellschaften? Was passiert mit den Menschen, wenn sie in bleiernen oder Umbruchszeiten leben, was wenn sie persönlich vor historische Herausforderungen gestellt werden und Partei ergreifen müssen?

Es gibt noch viel zu entdecken

Die Jahrzehnte der gesellschaftlichen Entwicklung vor der Russischen Revolution vom Beginn des 19. Jahrhunderts an, helfen zum Beispiel zu verstehen, wie eine Februar- und eine Oktoberrevolution 1917 mit ihren epochalen Folgen möglich wurden.

Zensur und Selbstzensur, Ablehnung, Kollaboration und Begeisterung, Enttäuschung, Niedergang, Umbruch, Diktatur und Terror, Krieg und Bürgerkrieg sind wesentliche Themen der Zeit des Sowjetstaates. In der Sowjetunion gab es mit der „Samisdat“-Literatur sogar eine im Westen stark beachtete Untergrundliteratur.

Ob unter der Sowjetherrschaft eine qualitativ gute Literatur entstand, welche Zugeständnisse gemacht wurden und was nicht gedruckt werden konnte, sind spannende Themen.

Wie hat man gelebt, was hat man gedacht? Wie nahm man die historischen Ereignisse wahr? Sehr viel von dem, was Gesellschaft und Geschichte über die Zeiten hinweg grundsätzlich an Interessantem zu bieten haben, findet sich in der russischen Literatur wieder.

Eine Entdeckungsreise dahin gewährt interessante Einblicke und Vergleichsmöglichkeiten. Letztlich: Wiederholt sich die Geschichte? Kann man etwas daraus lernen?

Drei Empfehlungen

Wer literarisch und politisch interessiert ist, findet hier eine große Auswahl an Literatur.

Dem zaristisch russischen Exil-Schriftsteller Pjotr Nikolajewitsch Krasnow wurde bereits ein ausführlicher Artikel gewidmet, ebenso dem großen Klassiker Dostojewski und dessen Brüdern Karamasoff.

Drei weitere russische Autoren sollen deshalb hier stellvertretend empfohlen werden, die dezidiert antikommunistisch waren und zugleich literarisch etwas vorzuweisen haben: Iwan Bunin, Jurij A. Treguboff und Alexander Solschenizyn.

Sie verkörpern eine Bandbreite, die die Vielfältigkeit der russischen Literatur nach dem Untergang des Zarenreichs zeigt. Bunin und Solschenizyn waren zudem Nobelpreisträger und standen damit zumindest zeitweilig im Rampenlicht der westlichen Öffentlichkeit.

Iwan Bunin (1870-1953)

1886 begann Bunin mit dem Schreiben. Als die Russische Revolution 1917 ausbrach, wurde seine geliebte russische Welt in Trümmer gelegt. Der folgende Bürgerkrieg mit mehr als 10 Millionen Toten endete mit dem Sieg der von Bunin gehassten Bolschewisten.

Bunin gelang 1920 im Rahmen der Evakuierung der Reste der antibolschewistischen „weißen“ Armee über die Krim die Flucht ins Ausland. In dieser Zeit der begonnenen bolschewistischen Herrschaft entstand sein Revolutionstagebuch „Verfluchte Tage“.

Nachdem er sich mit der Emigration mehr oder weniger schlecht arrangiert hatte, nahm er seine schriftstellerische Tätigkeit schnell wieder erfolgreich auf. 1933 konnte er den Literaturnobelpreis entgegennehmen.

Bunins Werke handeln überwiegend über die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Zeit des Zarismus. Sie sind bisweilen ein wenig verklärt, zumeist aber realistisch und bisweilen kritisch. Man spürt hierbei immer wieder, wie die politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse sich in Rußland unausweichlich auf größere Veränderungen zubewegten, wie eine scheinbare Idylle ihre Schattenseiten nicht verbergen konnte. Weltkrieg und Revolution zertrümmerten schließlich das alte Rußland. Statt tiefgreifender, überfälliger Reformen kamen die Revolutionen von 1905 und 1917.

Man findet bei Bunin überwiegend kurze oder sehr kurze literarische Stücke. Darin war er ein Meister. Umfangreiche Romane schrieb er nicht. Eine umfassende Werksausgabe erscheint im Dörlemann-Verlag mit bisher rund 20 Bänden. Man kann mit einem beliebigen Werk in Bunins Literatur einsteigen, eine spezielle Empfehlung ist nicht sinnvoll.

1953 starb Bunin im französischen Exil, ohne seine russische Heimat jemals wiedergesehen zu haben. Die Oktoberrevolution lehnte er bis zuletzt als eine beispiellose Katastrophe ab. Dies trug sicherlich dazu bei, daß Bunin im linken und linksliberalen Milieu der BRD-Literatur stets ein Nischendasein geführt hat, während linksradikale und sowjetische Autoren bis zum Zusammenbruch der UdSSR in den öffentlich-rechtlichen Medien verhältnismäßig viel Beachtung fanden und zum Teil noch finden.

Jurij A. Treguboff (1913-2000)

Treguboff wurde 1913 im Zarenreich geboren. Seine Kindheit war von der Revolution von 1917 überschattet, die er als Kind eines von den Bolschewiki enteigneten und verfemten Gutbesitzers erlebte. Insofern war diese Revolution mit ihren Auswirkungen das zentrale Ereignis in Treguboffs Leben. 1926 konnte er mit seiner Mutter nach Deutschland ausreisen, wo er sich dem antibolschewistischen Widerstand anschloß, dem er bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion verbunden blieb.

Sein recht ansehnliches schriftstellerisches Werk umfaßt alleine 19 Romane. Die Palette seiner Themen reicht von der Russischen Revolution bis in die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten Romane haben einen historisch-politischen Inhalt oder Hintergrund.

Im Zweiten Weltkrieg diente der 1944 zum deutschen Staatsbürger erklärte Treguboff 1944-1945 in der antibolschewistischen Wlassow-Armee. 1945 von den Amerikanern als Kriegsgefangener an die Tschechen ausgeliefert, war er nach relativ kurzer, aber grausamer Kriegsgefangenschaft auf Grund einer infolge dessen erlittenen halbseitigen Armlähmung 1946 als arbeitsunfähig nach Deutschland entlassen worden.

Besondere Erwähnung verdient sein Erlebnisbericht „Acht Jahre in der Gewalt der Lublanka“. Treguboff wurde nach der Entlassung als Kriegsversehrter 1947 vom sowjetischen Geheimdienst aus Berlin entführt und zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, aus der er erst als eine Folge des Adenauerbesuchs 1955 vorzeitig entlassen wurde.

Danach unterstütze er im Nachkriegsdeutschland den „Bund russischer Solidaristen“, eine antikommunistische Exilorganisation. Selbstreflektierend bezeichnete er sich als oftmals „zwischen zwei Stühlen sitzend“. Während der Bolschewismus/Kommunismus zutiefst abgelehnt und bekämpft wurde, sah er auch im Zarenreich und im Westen vieles, was ihm zunehmend mißfiel.

Treguboff hatte einen eigenen literarischen Stil, den es lohnt zu erkunden. Dabei konnte er inhaltlich viel aus eigenem Erleben schöpfen. Man kann seine Romane sowohl in chronologischer Reihenfolge, als auch einzeln lesen.

Zum Einstieg sei „Beginn eines Erdbebens“ empfohlen. „Es befaßt sich mit den Anfängen der russischen Revolution, die nicht nur einen ungeheuren Einfluß auf die Schicksale aller Völker des ehemaligen Kaiserreichs ausgeübt hat, sondern, direkt oder indirekt auf die gesamte Menschheit unseres Jahrhunderts. Buchstäblich jede Familie unseres Erdballs ist von den Folgen des bolschewistischen Umsturzes berührt worden, ungeachtet, welchem Volk, welch religiösem Bekenntnis oder kultureller Tradition sie angehört.“ (Jurij A. Treguboff im Vorwort).

Im Gegensatz zu leicht erhältlichen Büchern seiner Zeitgenossen, wie denen von Boris Sawinkow, Michail Bulgakow, Michail Ossorgin oder Nikolai Ostrowski sind die Bücher von Jurij A. Treguboff kaum noch lieferbar. Seine Frau Anita hat sie allerdings in ihrem „Feuervogelverlag“ durch die Herausgabe von E-Books komplett für die Nachwelt gesichert.

Alexander Solschenizyn (1918-2008)

Auch Solschenizyn gerät allmählich in Vergessenheit. War er als GULAG-Häftling und Dissident für den Westen interessant, fiel er durch seine spätere scharfe Kritik am verfaulenden Westen, sein ausgeprägtes Christentum und seinen starken russischen Patriotismus in Ungnade. Heute sind nur noch wenige seiner Bücher lieferbar.

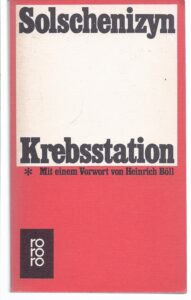

Zu seinen bekanntesten und besten Werken zählen „Der Archipel GULAG“, „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“, „Der erste Kreis der Hölle“ sowie „Krebsstation“.

In „Ostpreußische Nächte“ und „Schwenkitten ´45“ verarbeitete er sein Erleben der Massenverbrechen der Roten Armee an der deutschen Zivilbevölkerung.

Sein umfassendstes, leider unvollendetes Werk über die Russische Revolution „Das rote Rad“ wurde bis heute nicht komplett in deutscher Sprache veröffentlicht. Es gehört dennoch wohl zum Interessantesten und Aufschlußreichsten, was je in literarischer Form zum Thema Februar- und Oktoberrevolution 1917 geschrieben wurde. In romanhafter Form werden hier Vorgeschichte und Geschichte der Revolution spannend und detailliert geschildert.

Geplant waren ursprünglich 10 oder gar 20 Bände des „roten Rades“. Als leicht gekürzte Ausgaben erschienen lediglich die voluminösen Bände „August 14“, „November 16“ und zweibändig „März 17“. Der vierte Band „April 17“ wurde anscheinend wegen mangelndem Leserinteresse nicht mehr auf Deutsch veröffentlicht.

Solschenizyn hat sowohl literarisch als auch politisch einiges zu bieten. Seine Bandbreite reicht von gesellschaftlichen Erzählungen bis zu politisch fundierten Warnungen vor dem drohenden Kommunismus. Seine christlich-konservativen Fundamente sind zutiefst abendländisch, vor allem aber russisch.

Sein kritischer Geist verwahrte sich gegen eine Vereinnahmung durch irgendeine Seite und führte folgerichtig in eine zunehmende Isolation. In Putins Rußland wird er nicht in dem Maße gewürdigt, wie es angebracht wäre. Nicht zuletzt liegt dies wohl an seinem Antikommunismus und seiner kritischen Einstellung zu den Untaten der Roten Armee 1945, die von Putins Stalinfreundlicher Propaganda offiziell geleugnet oder verharmlost werden.

Fazit

In Zeiten, in denen neben dem allgemeinen Desinteresse auch aus politischen Gründen die russische Literatur keine Hochkonjunktur hat, sollte man dennoch an der Erhaltung der ganzen europäischen Kultur festhalten. Unser kulturelles Erbe ist unteilbar.

Gerade weil in Putins Rußland eine eklektizistisch-synkretistische Geschichtsfälschung stattfindet, in der auch ein Stalin wieder seinen ruhmvollen Platz hat, behalten antikommunistische russische Schriftsteller ihre besondere Bedeutung.

Schließlich ist es für die Rechte wichtig, einen positiven kulturellen Gegenentwurf zur heutigen degenerierten Zeit mit ihren minderwertigen Produkten bereit zu halten. Schriftsteller, die im weitesten Sinne aus unserem Bereich stammen, gilt es aus der Vergessenheit zu holen und ihr Erbe zu wahren. Rußland hat mehr zu bieten, als Kommunismus und Zersetzung.