Bei Thymos wurde schon einmal davon geschrieben, daß Kunst und Kultur ein nationales Gesamtkunstwerk sind, in welchem sich die Seele eines Volkes spiegelt.

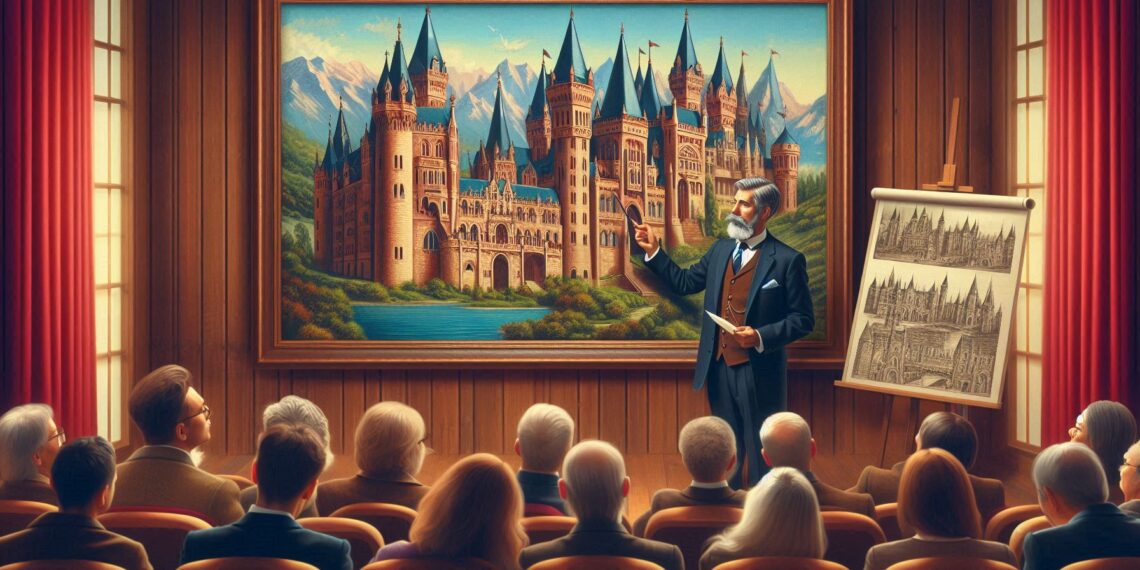

Und ich finde, man kann dies auch anhand unserer Burgen und Schloßarchitektur deutlich machen. Im Speziellen werden wir uns die Schlösser unserer deutschen Lande ansehen, sowie jene zweier ebenbürtiger Kulturnationen in ähnlichen Breitengraden, namentlich Frankreich und Britannien (bzw. England).

Ich bin hierzu gar nicht systematisch vorgegangen, sondern nenne einfach ein paar Schlösser, die mir im Laufe der Jahre immer wieder als charakteristisch für besagte Nationen aufgefallen sind. Besonders gilt dies für Frankreich mit seinen Loire-Schlössern, die einem eigentlich ständig unterkommen und die alle einen einheitlichen Stil widerspiegeln. Es mag gut und gerne zahlreiche weitere Schlösser geben, die meinem Eindruck sogar widersprechen, aber daß mir gerade diese immer und immer wieder begegnen, wird sicher nicht daran liegen, daß sie dem Selbstverständnis der Franzosen und dem Eindruck des Rests der Welt konsequent zuwiderlaufen.

Frankreich: Donjon, ein Turm sie zu knechten

Die Loire-Schlösser fallen auf durch massige, wuchtige Rundtürme, die kein Zentrum erkennen lassen: Das ganze Schloß ist eine zentrale Einheit und alles miteinander verschmolzen. Es wirkt wie ein am Schreibtisch entworfenes Gesamtbauwerk, in sich abgeschlossen und auch nur schwer zu erweitern. Besonders eindrucksvoll ist diesbezüglich Schloß Chambord: Man kann kein Einzelteil entfernen, ohne das ganze Schloß zu zerstören.

Ich will auch nicht akzeptieren, daß wir uns hier im Schloßbau befinden und daher Wehrhaftigkeit sekundär ist. Denn die Bastille, das Staatsgefängnis der französischen Krone, wird auf Zeichnungen gleichfalls mit massiven Rundtürmen dargestellt.

Das Schloß Vincennes, ebenfalls Gefängnis der Krone, hat zwar einen zentralen Turm, doch sieht man sofort, daß das kein deutscher Bergfried ist. Viel zu massig ist es die französische Variante desselben, die auch als Wohnturm dient – der Donjon. Tatsächlich ist dieser Donjon das Kernstück der ganzen Burg, und auch mit Blick auf den Rest der Anlage sicher nicht nur ein Turm, sondern eine eigene Zitadelle innerhalb des Schlosses.

Britannien: Sicher verschlossen im Keep

In Britannien fallen mir zwei Stile auf: Die riesigen Turmhügelburgen und Festungsanlagen mit einem Kern aus dem Hochmittelalter, sowie die Paläste im Tudorstil. Der Ursprung mag zwar ein geringfügig anderer sein, doch sind die beiden Bauformen sich in ihren geometrischen Eigenschaften gar nicht so unähnlich und gehen auch oft ineinander über. Sie fallen auf, durch eine die ganze Burg schützende Ringmauer, langgezogene Flügel, die mittels Türmen verbunden sind, und einen oftmals weitläufigen Innenhof umgeben.

Arundel Castle, Dover Castle, der Tower of London und auch die Residenz der britischen Könige, Windsor Castle, sind deutliche Zeichen der alten Turmhügelburgen und sehen sich auf den ersten Blick zum verwechseln ähnlich. Auch die Briten kennen keinen Bergfried, doch heißt der zentrale Wohnturm bei ihnen Keep.

Die Tudor-Paläste sehen für Palastanlagen dagegen sehr wehrhaft aus und unterscheiden sich von Windsor Castle meiner Meinung auch nur unwesentlich im Erscheinungsbild. Die Gebäude wirken, zumindest vom Eingang aus betrachtet, deutlich militärischer als vergleichbare Paläste vom Festland. Das Berliner Schloß, ebenfalls königliche Residenz, erhielt zwar etwa 150 Jahre nach den Tudorbauten Britanniens seine weitestgehend endgültige Gestalt, sieht jedoch ganz anders aus. Selbiges gilt für Schloß Nymphenburg, Residenz der Kurfürsten und ab 1806 Könige von Bayern, mit ähnlich verzögerter Baugeschichte. – Man möchte meinen, die normannische Oberschicht Britanniens stand dem Volke etwas distanzierter gegenüber, als es die deutschen Fürsten taten.

Am Rande sei bemerkt, daß Heinrich VIII. für Hampton Court Palace „nach heutigem Wert etwa £ 18 Millionen“[1] ausgab (umgerechnet etwa 22 Mio €), während sich die Bundesrepublik Deutschland das Bundeskanzleramt sage und schreibe 368 Millionen Euro [2] kosten ließ.

Und auch zum Berliner Schloß ist es sicher interessant zu wissen, daß zwar der Bundestag 2002 den Wiederaufbau des Barockschlosses beschlossen hat, jedoch „die rekonstruierten Elemente wurden fast vollständig durch private Spenden finanziert“[3] Die BRD konnte sich anscheinend nur dazu durchringen, mit 590 Mio € (man vergleiche den Betrag mit Hampton Court) den Rohbau zu finanzieren. Man überließ es dem Bürger, Kuppel sowie Fassaden mit freiwilligen Spenden zu bezahlen. [4]

Deutschland: Gewachsen und umfriedet

In den deutschen Landen kennt man weder Keep noch Donjon. Diese zerfallen bei Burgen in Bergfried und Palas. Und auch die deutschen Schlösser sehen filigraner aus, als die wuchtigen Türme der Nachbarländer. Überhaupt sind die deutschen Schlösser und Burgen oft wesentlich kleiner, verschachtelter und weniger planmäßig als jene Frankreichs und Britanniens. Sie sind weniger monumental und erinnern oftmals an typische Märchenschlösser – Neuschwanstein wurde praktisch als romantisierte Ritterburg geplant.

Man braucht sich nur einmal die ikonischen Burgen der deutschen Lande anzusehen. Auch diesen Eindruck halte ich, genau wie bei den Loire-Schlössern, für repräsentativ. Denn nicht nur sehen auch sie alle recht ähnlich aus – von der Weimarer Klassik würde ebenfalls niemand behaupten, sie entspräche nicht der deutschen Kultur, nur weil zur selben Zeit auch noch Bücher geschrieben wurden von Leuten, die heute keiner mehr kennt. – Das Herausragende, das hängen bleibt, definiert die Kultur und was im Bewußtsein der Öffentlichkeit haftet, tut dies nicht grundlos.

Der geneigte Leser mag nun zu den französischen oder britischen Schlössern zurückkehren. Und er wird feststellen: Diese Deutschen sehen komplett anders aus als jene ihrer Nachbarländer. Und man wird sich auch recht schwer tun, in den deutschen Landen architektonische Entsprechungen der ausländischen Stile zu finden.

Drückt sich der baulichen Eigenheit deutscher Schlösser womöglich ein Teil deutscher Geschichte aus? Während sich Frankreich und England nicht nur sehr früh zum Zentralstaat entwickelten, sondern Paris und London fast schon das ganze Land waren (Paris enthält fast 1/5 der französischen Bevölkerung; London sogar über ¼ der englischen Bevölkerung), war das deutsche Volk aufgespalten in zahlreiche Kleinstaaten, deren Wahlkaisertum nie zur Macht eines absolutistischen Herrschers aufsteigen konnte. Als unbewußter Ausdruck dieser deutschen Zersplitterung formiert sich auch die deutsche Schloßarchitektur nicht in einem zentralen Monumentalbau, sondern in zahlreichen kleinen Schlössern, welche wiederum zahlreiche Flügel haben.

Die horizontale und vertikale Gliederung des feudalen Mittelalters mit einem relevanten Adel überlebte im Heiligen Römischen Reich mit seinen vielen Fürstentümern sehr viel länger. Dies gab einer ganzen Reihe von Landesherren Gelegenheit, die eigenen Burgen bis hinein in die Neuzeit um- und auszubauen. Viele der einstigen Wehr- und Schutzanlagen wurden nach dem Mittelalter nicht etwa aufgegeben, sondern zu Wohn- und Repräsentationsanlagen. Burgen wurden zu den Schlössern, die wir heute noch kennen und bestaunen. Da sie aus den einstigen Wehranlagen herauswuchsen erklärt das auch ihren verschachtelten, organischen und märchenhaften Charakter.

Geht man noch einen Schritt zurück, könnte man Geschichte und Architektur beide als Ausdruck eines grundlegenden deutschen Dezentralismus begreifen. Denn ganz ohne das bewerten zu wollen, leben die Deutschen noch heute in keinem einigen Zentralstaat, und sogar die BRD ist recht föderalistisch geprägt.

Das mag wild dahinspekuliert sein, doch ich denke durchaus, daß das Wissen, in einem starken Zentralstaat zu leben, zumindest unbewußt andere Bauambitionen evoziert, als das Leben in einem winzigen Fürstentum eines zersplitterten Reiches. Und sei es nur, weil der abhängige Adel die Moden des Königshofs imitiert.

Königliche Märchenschlösser

Viele der Loire-Schlösser, und gerade der genannten aus Britannien wurden im Schatten der Königshand errichtet und übersteigen damit womöglich die Mittel deutscher Kleinstaaten. Deshalb sind deutsche Schlösser viel kleiner und filigraner – könnte man einwenden.

Doch zunächst einmal ist auch das ein Resultat des Zentralstaates; daß sich die baulichen Mittel in der Hand eines einzelnen Mannes befinden.

Auf der anderen Seite sehen auch Königsburgen der deutschen Lande anders aus als das, was sich in den Nachbarländern findet. Obwohl die Habsburger gewiß ähnliche Mittel gehabt hätten wie französische Könige: Die Wiener Hofburg als größte Schloßanlage der Welt sieht trotzdem auf andere Weise beeindruckend aus, als Versailles, der Louvre; der Buckingham Palace oder eben Hampton Court.

Nun haben natürlich auch die deutschen Lande noch mehr Monumentalburgen als nur die Hofburg hervorgebracht. Interessant finde ich die Marienburg zu Marienburg (heute Malbork in Polen, ehemals Deutschordensgebiet bzw. Preußen), die Prager Burg des ehemals unter deutscher Krone stehenden Böhmens (heute Tschechien), sowie die Festung Hohensalzburg in Salzburg, Österreich.

Die Prager Burg ist die größte geschlossene Burganlage der Welt, und die Marienburg wird gemäß Wikipedia in ihrer Nutzfläche von den hier genannten Burgen nur vom Louvre und der Hofburg übertroffen.[5]

Doch schon auf den ersten Blick ist klar, daß sich diese drei Burgen in ihrem Erscheinungsbild nur unwesentlich von den kleineren deutschen Schloßanlagen unterscheiden. Sie haben nichts mit den pompösen Schlössern Frankreichs gemein, und allenfalls erinnert die Marienburg entfernt an die britischen Ringburgen. Doch auch hier wollen die Keil- und Kegeldächer nicht recht zum britischen Stil passen. – Alle drei sind eindeutig deutscher Bauart. Aus ihnen spricht deutsche Gesinnung.

An der Prager Burg, deren Saalbauten zum Vordergrund hin immer jünger werden, sind die Baustile sehr deutlich zu unterscheiden, doch auch die Festung Hohensalzburg zeigt meiner Meinung das organische Wachstum, das ihr zugrunde lag. Trotz ihrer Größe sind es keine zentralen Anlagen, sondern verschachtelte Flügel, die sich ergänzen, harmonisch zu einer Einheit zusammenwachsen, doch nicht notwendig eine Einheit sind – anders als etwa Schloß Chambord.

Schlußbemerkung

Natürlich ist ausländische Kunst nicht notwendigerweise ungenießbar für den kulturbewußten Deutschen. Ich finde durchaus Gefallen an Autoren wie Victor Hugo oder Shakespeare. Allein, auch in ihren besten Werken besteht eine kleine gleichwohl unüberbrückbare Distanz, die ich etwa bei Schiller oder Wagner nicht spüre.

Die Loire-Schlösser Frankreichs sind alle hübsch, doch ihr Ruf klingt fremd und unbekannt in meinen Ohren. Neuschwanstein, Hohenzollern, Schloß Drachenburg, Burg Kreuzenstein und die Wartburg liegen mir viel näher, als es die französischen Wohntürme es je könnten. Womöglich, weil sie in deutscher Mundart zu mir sprechen?

Man kann Texte fremder Sprache durchaus in seine Muttersprache übersetzen, doch ist das eine abstrakte, theoretische Angelegenheit. Die Texte sind nach wie vor nicht im Geiste des eigenen Volkes abgefaßt. Je fremder die Ausgangssprache ist, desto deutlicher wird das auch, selbst wenn man nur minimale Einblicke in jene Ausgangssprache hat. Denn auch aus der Sprache und ihrer Melodik lassen sich Schlüsse ziehen auf die Mentalität ihres Sprechers. Keine Sprache resoniert so intensiv in unserer Seele wie die Worte jener Frau, welche uns gestillt. Fremdes wird immer fremd bleiben.

Nur die eigene Kultur enthält den Querschnitt dessen, was die Volksseele des eigenen Erbguts definiert. Und je mehr Bildung jemand erfährt, desto mehr muß ihm das auffallen; desto fester wurzelt er in der Erde, die seine Ahnen mit ihrer Geisteskraft gedüngt.

Daher soll mein Schlußwort kurzerhand das des bereits eingangs erwähnten Artikels sein:

„Schließlich ist eine allgemeine, weniger wertende, ja spielerische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte entscheidend, um sich ein umfassendes Bild unseres Schicksals zu machen.”

Quellen

- [1] Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Hampton_Court_Palace#Das_Schloss_in_der_Tudor-Zeit, 1.3.2025

- [2] Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeskanzleramt_(Berlin)#Baukosten, 1.3.2025)

- [3] Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Schloss, 18.3.2025)

- [4] Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufbau_des_Berliner_Schlosses#Finanzierung, 1.3.2025)

- [5] Wikipedia ( https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_größten_Burgen_und_Schlösser, 20.3.2025)

Zur Anzeige der Medienquellen bitte hier klicken

Abb. 1: Schloß Azay-le-Rideau:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:AzayZufahrt.jpg). Urheber: Manfred Heyde. Lizenz: „CC BY-SA 3.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 2: Schloß Chambord:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:France_Loir-et-Cher_Chambord_Chateau_03.jpg). Urheber: Patrick Giraud. Lizenz: „CC BY-SA 3.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 3: Schloß Chaumont:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Chaumont-sur-Loire_castle,_aerial_view_cropped.jpg). Urheber: Lieven Smits. Lizenz: „CC BY-SA 3.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 4: Schloß Brissac:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Castle_Brissac_2007_02.jpg). Urheber: Manfred Heyde. Lizenz: „CC BY-SA 3.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 5: Schloß Chenonceau:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Château_de_Chenonceau._View_from_the_garden_of_Catherine_de%27_Medici.jpg). Urheber: Ввласенко. Lizenz: „CC BY-SA 3.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 6: Schloß Le Lude:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Castle_Le_Lude_2007_02.jpg). Urheber: Manfred Heyde. Lizenz: „CC BY-SA 3.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 7: Bastille:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bastille.jpg). Urheber: Friedrich Polack (1834-1915). Lizenz: Gemeinfrei. keine Änderungen.

Abb. 8: Vincennes:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DJJ_1_Chateau_Vincennes.JPG). Urheber: Djtox. Lizenz: Freie Verwendung unter Namensnennung. keine Änderungen.

Abb. 9: Arundel Castle:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:1_castle_arundel_aerial_pano_2017.jpg). Urheber: Chensiyuan. Lizenz: „CC BY-SA 4.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de ). keine Änderungen.

Abb. 10: Windsor Castle:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Windsor_Castle_from_the_Air_wideangle.jpg). Urheber: Derivative work: Hchc2009 ; Original: Mark S Jobling. Lizenz: „CC BY-SA 2.5: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.5 Generic“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 11: Dover Castle:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:1_dover_castle_aerial_panorama_2017.jpg). Urheber: Chensiyuan. Lizenz: „CC BY-SA 4.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de ). keine Änderungen.

Abb. 12: Tower of London:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tower_of_London_(Foto_Hilarmont).jpg). Urheber: Hilarmont. Lizenz: „CC BY-SA 3.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 13: Hampton Court Palace:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flickr_-_Duncan~_-_Hampton_Court_Palace.jpg). Urheber: Duncan Harris. Lizenz: „CC BY 2.0: Namensnennung 2.0 Generic“ (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 14: St James Palace:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:St_James_Palace,_London_1.jpg). Urheber: Steve Cadman. Lizenz: „CC BY-SA 2.0 DE: Namensnennung — Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 15: Berliner Schloß:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Humboldt_Forum-9147.jpg). Urheber: GodeNehler. Lizenz: „CC BY-SA 4.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de ). keine Änderungen.

Abb. 16: Schloß Nymphenburg:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Image-Schloss_Nymphenburg_Munich_CC_edit3.jpg). Urheber: Richard Bartz, Munich aka Makro Freak. Lizenz: „CC BY-SA 2.5: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.5 Generic“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 17: Schloß Neuschwanstein:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schloss_Neuschwanstein_2013.jpg). Urheber: Thomas Wolf. Lizenz: „CC BY-SA 3.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 18: Burg Hohenzollern:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Burg_Hohenzollern_10-2016.jpg). Urheber: A.Savin. Lizenz: „Freie Kunst“ (https://artlibre.org/licence/lal/de1-3/). keine Änderungen.

Abb. 19: Marksburg:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Marksburg_im_Winter.jpg). Urheber: Rolf Kranz. Lizenz: „CC BY-SA 4.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de ). keine Änderungen.

Abb. 20: Wartburg:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:WartburgBeiEisenach.jpg). Urheber: Moritz Grenke. Lizenz: „CC BY-SA 3.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 21: Schloß Schwerin:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Aerial_image_of_Schwerin_Castle_(view_from_the_east).jpg). Urheber: Carsten Steger. Lizenz: „CC BY-SA 4.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de ). keine Änderungen.

Abb. 22: Marienburg:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schloss_Marienburg_im_herbstlichen_Abendlicht.jpg). Urheber: GZagatta. Lizenz: „CC BY-SA 4.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de ). keine Änderungen.

Abb. 23: Schloß Versailles:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Vue_aérienne_du_domaine_de_Versailles_par_ToucanWings_-_Creative_Commons_By_Sa_3.0_-_073.jpg). Urheber: ToucanWings. Lizenz: „CC BY-SA 3.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 24: Hofburg:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:ETH-BIB-Hofburg,_Wien-Weitere-LBS_MH02-30-0012.tif). Urheber: Walter Mittelholzer. Lizenz: Gemeinfrei. keine Änderungen.

Abb. 25: Louvre:

Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvre_Paris_from_top_edit_cropped.jpg). Urheber: derivative work: Myrabella ; Original: MatthiasKabel. Lizenz: „CC BY-SA 3.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 26: Marienburg:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Panorama_of_Malbork_Castle,_part_4.jpg). Urheber: Derivate work: Carschten ; Original DerHexer. Lizenz: „CC BY-SA 2.0 DE: Namensnennung — Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 27: Prager Burg:

Wikipedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_panorama_at_castle.jpg). Urheber: Derivate work: Alofok ; Original: Diliff. Lizenz: „CC BY-SA 3.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de). keine Änderungen.

Abb. 28: Festung Hohensalzburg:

Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Festung_Hohensalzburg_in_Salzburg.jpg). Urheber: Roitner. Lizenz: „CC BY-SA 4.0: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de ). keine Änderungen.