Seit eh und je nimmt der Hund einen ganz besonderen Platz im Herzen der Deutschen ein. Er war schon der zuverlässige Begleiter der germanischen Urvölker, die vom rauen nordischen Klima dazu gezwungen waren, eine Kultur der Loyalität, der Hilfsbereitschaft, der Verantwortung und des Vertrauens zu bilden. Treue hat sich historisch zu einem hohen Stellenwert bei uns entwickelt, und sie ist auch dem Wesen des Hundes zu eigen.

Das besondere Verhältnis des Deutschen zum Hund schlägt sich auch in der germanischen Mythologie nieder. Dort gibt es zum Beispiel die Wölfe Geri und Freki, welche die treuen Begleiter Wotans sind. Aber es gibt auch den Höllenhund Garmr und den Fenriswolf, die der Prophezeiung nach zu Ragnarök die Götter überfallen und töten werden. Der Hund als Symbol des Todes, der Götterdämmerung und des Überganges – auch dafür steht sinnbildhaft des Deutschen bester Freund.

Bemerkenswerterweise ist der Hund heutzutage tatsächlich ein Symbol des Unterganges – nämlich des Unterganges der Deutschen selber. Denn seine starke Präsenz in unser jetzigen Gesellschaft verdankt er zum großen Teil dem derzeit grassierenden Glauben, irgendeine große Katastrophe sei abzuwenden, wenn man keine Kinder in die Welt setze und sich an ihrer statt mit einem Hund begnüge. Die alte Furcht der Germanen vor dem Weltuntergang, vor Ragnarök, und das Erscheinen des Hundes als dessen Ankündiger – hier durchbricht ein alter Mythos merkwürdig die Grenze zur Realität der Jetztzeit. Und was soll eine Götterdämmerung eigentlich anderes sein als genau das: das Aussterben derjenigen Menschengattung, deren Phantasie jene Götter einst erschuf? Vielleicht war ja mit Ragnarök von Anfang an das Verschwinden der Germanen selber vom Antlitz dieser Welt gemeint.

Wir Deutsche lieben Hunde, weil wir im Hunde unser eigenes treues Wesen wiedererkennen. Der Gedanke „Was meine Führung von mir verlangt, wird seine Richtigkeit haben, denn sie meint es gut mit mir.“ ist typisch deutsch und gleichzeitig typisch Hund. Dieses Vertrauen in die Herrschenden ist ein zweischneidiges Schwert: Es funktioniert gut bei einer wohlgesinnten Obrigkeit. Doch andererseits lässt dieses Vertrauen einen Hund an der Seite auch eines grausamen Herrchens bleiben. Und die Deutschen lassen sich mit ihrer Obrigkeitstreue bereitwillig von einer schlechten Führung in den Untergang reißen.

Apropos Führung. Deutsche sind das Volk, das als erstes Grausamkeit gegen Tiere unter Strafe stellte. Und das während des Dritten Reiches, einer historischen Epoche außerordentlicher staatlicher Grausamkeit, dessen Anführer es sich aber nicht nehmen ließ, jeden Morgen seinen Schäferhund um die Wolfs(!)schanze Gassi zu führen, während ein Stück weiter westlich sein Reich zu Trümmern gebombt wurde. Ja, er beschloss am Ende sogar, diesen Hund mit in den Tod zu nehmen, weil er der Meinung war, das Leben unterm Bolschewismus sei Hunden nicht zuzumuten.

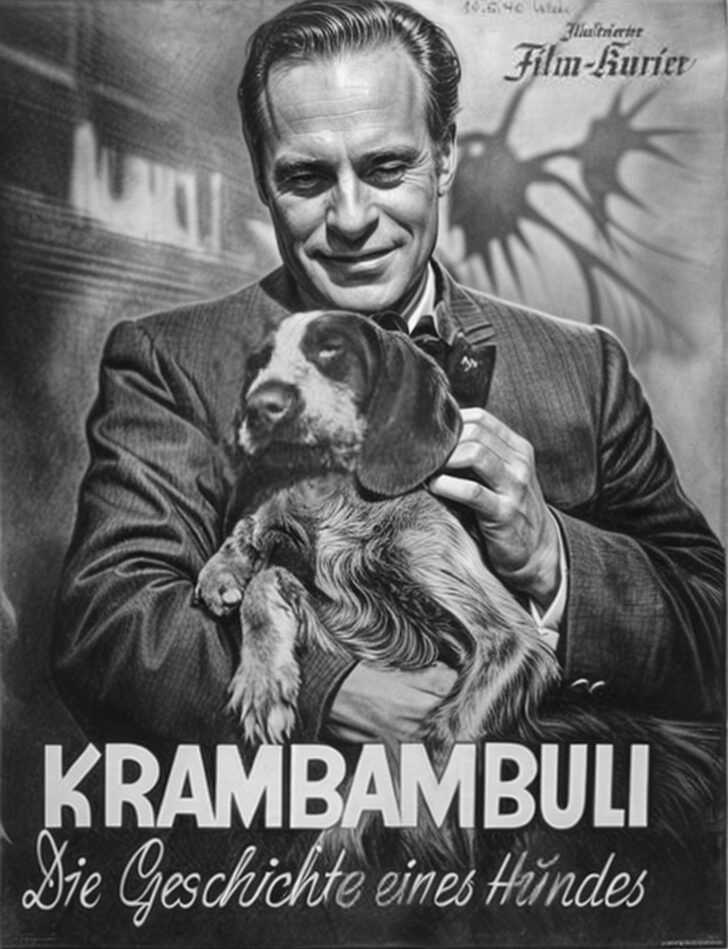

Und selbstverständlich sind wir das Volk, das die wohl anrührendste Hundegeschichte aller Zeiten hervorbrachte: „Krambambuli“ von Marie von Ebner-Eschenbach aus dem Jahre 1883. Eine spätromantische Erzählung, die ihrer Autorin scheinbar direkt aus den Tiefen der deutschen Volksseele eingegeben wurde und die die Deutschen nicht müde werden, immer wieder neu zu verfilmen (bis jetzt fünf Mal); zuletzt 1998 mit Tobias Moretti in der Hauptrolle, dem Darsteller aus der TV-Serie „Kommissar Rex“ (bei der es ebenfalls um einen Hund geht und welche die international erfolgreichste deutsche Serie aller Zeiten ist und in 150 Länder exportiert wurde).

Doch um jene Verfilmung von 1998 geht es hier nicht, sondern um die Erstverfilmung von 1940, die bislang emotionalste Adaption des Stoffes. Und mit emotional meine ich: so unfassbar brutal auf die Tränendrüse drückend, dass sich ein gestandener und durchaus nicht nah am Wasser gebauter Zuschauer, wenn er auch nur ein kleines bisschen empfänglich ist für Sentimentalität und Romantik (und welcher wahre Deutsche wäre das nicht?), sich ihrer Wirkung garantiert nicht entziehen kann.

Umreißen wir kurz die Handlung. Nach einem hübsch volkstümlich anmutendem Vorspann in Frakturschrift, unterlegt mit dahinschmelzenden Streicherklängen der Wiener Philharmoniker, sehen wir in der ersten Szene einen süßen Deutsch-Drahthaar-Welpen tapsig seine kleine Welt erkunden. Gleich darauf büxt er aus und läuft dem Landstreicher Thomas Werndl zu. Dieser nimmt ihn in Obhut und tauft ihn „Krambambuli“ (ein ostpreußisches Wort für Wacholderschnaps). Krambambuli verleiht dank seines freundlichen Wesens dem verzweifelten Werndl neuen Lebensmut. Die beiden werden ein Herz und eine Seele, einer verteidigt den anderen. Später muss Werndl ins Gefängnis, Krambambuli bekommt einen neuen Herren. Als Werndl wieder in Freiheit ist, gerät der Hund in einen herzzerreißenden Konflikt: Welchem seiner Herrchen gilt nun seine Treue? Und er entscheidet sich für … nun, das soll hier nicht verraten werden.

Ist Krambambuli nun ein dezidiert rechter Film? Ich weiß es nicht. Fest steht nur, dass dieser Film einfach unglaublich deutsch ist. Er korrespondiert auf eine beinahe unheimliche emotionale Weise mit der deutschen Seele. Einer Seele, die historisch wuchs in einer Kultur des Respekts vor Tieren; in der ein Hund nicht nur ein simples Nutztier ist, nicht nur Hab und Gut, sondern ein Freund und Familienmitglied. Der Film zeigt uns auch auf, wie hoch unser Bedürfnis nach Treue und ihrer Wertschätzung ist. Jene Treue, die wir nicht grundlos in der zweiten Strophe des Deutschlandliedes würdigen. Die Treue, die wir immer unseren Herrschern entgegenbrachten, aber nicht immer von ihnen auch zurückbekamen.

Und gleichzeitig schärft uns der Film ein, dass Menschen, die aus Spaß oder aus religiösen Gründen Tiere quälen, niemals ein Teil von uns sein dürfen.